歯周病はなぜ再発を繰り返すのか?

実は知らない人が多すぎます。

原因から改善しましょう。

- 歯周病菌に直接アプローチ

- 重症化した難症例にも対応

- 安心の歯科衛生士担当制

- 口臭も改善

まずは下記を必ずお読みください

このような問題でお困りではないですか?

・何度も治療を受け、結局は歯を抜かないといけなくなった…

・治療を続けても改善が見られない…

・歯周病が進行し、歯が次第に失われつつある…

治療を受けているにもかかわらず、なぜこうした状態に至るのでしょうか?

この問題には、大まかに2つの主な原因が考えられます。

理由1:日々の歯磨き/生活習慣に問題がある

歯周病は「生活習慣病」であり、歯科医院での治療だけでなく、ご自宅でのケアや生活習慣の改善が不可欠です。

しかし、これが適切に行われていないため、絶えず歯周病リスクが存在する状態で生活しています。

理由2:歯科医院での処置に問題がある

歯科治療において、歯垢や歯石の除去は重要ですが、これだけでは改善しない場合があります。特に歯周病は「細菌感染」が原因で、それに対するアプローチが必要です。

- 当院ではセカンドオピニオンを

受け付けております。 - 治療後に再発や歯の減少が見られる場合、両方またはどちらかに問題がある可能性があります。現状に不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

当院が行う「歯周病治療」プログラムとは

歯周病治療に限ったことではありませんが、歯科治療において正確な診断が非常に重要です。

正確な診断がなければ、適切な治療を行うことが難しく、お口の状態が改善しづらくなります。

当院では患者さんのお口の状態に基づいた「最適な治療法」をご提案しています。お口の健康を維持するためには、正確な診断とそれに基づく的確な治療が不可欠です。

詳細については、お気軽にご相談ください。

検査と診断

CT検査+レントゲン検査

歯周病は骨を溶かしてしまう可能性があるため、CT検査とレントゲン検査を行うことにより、顎の骨の状態を詳細に把握しその進行具合を確認することができます。

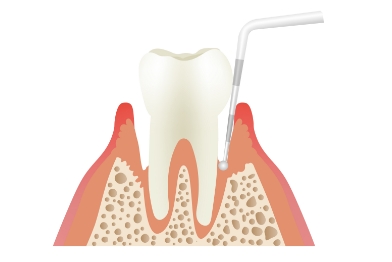

歯周ポケット検査

歯周病の進行具合を確認するため、歯周ポケットの計測を行います。歯周病が進行する際に形成されるポケットの深さや状態を具体的に把握します。

咬合検査

歯周病と似た症状の一つに「咬合性外傷」という症状があります。

歯周病と咬合性外傷では治療法が異なるため、最初に確実な診断を行うことが重要です。

細菌に着目した治療も同時に行います

診察および診断が終了したら、治療計画を策定し、それに基づいて治療を進めていきます。

歯周病は細菌による感染症であり、基本的な治療は歯垢や歯石などの細菌を取り除くことです。ただし、当院では治療の有効性を向上させるため、「目に見えない細菌」にも焦点を当てたアプローチを採用しています。

具体的な治療法は以下でご紹介します。

歯周内科療法

歯周病は骨を溶かしてしまう可能性があるため、CT検査とレントゲン検査を行うことにより、顎の骨の状態を詳細に把握しその進行具合を確認することができます。

重度歯周病の方へ「歯周組織再生療法」

歯周病の進行に伴い顎の骨が徐々に溶けてしまい、歯が不安定になり、最終的には歯がグラグラしてしまうことがあります。

通常、この段階では抜歯を検討されることが一般的ですが、当院では「歯周組織再生療法」を採用し、歯をなるべく保持する処置が可能です。

具体的な治療法として、「エムドゲイン療法」と「リグロス療法(保険適用)」が挙げられます。

①エムドゲイン療法

エムドゲイン療法は、歯周組織再生に焦点を当てた治療法であり、「エムドゲイン・ゲル」(タンパク質の一種)と呼ばれる薬を活用して行う治療法です。

失われた歯周組織を再生させることが可能です。

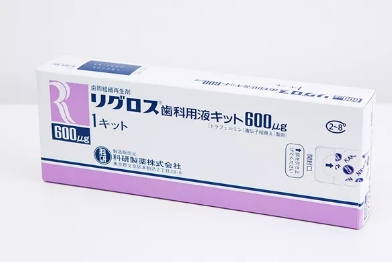

②リグロス(保険適用)

当院では、「リグロス」という材料も使用しており、これには保険が適用されます。

効果は「エムドゲイン」と同様ですが、保険の対象となるため、治療費の軽減が期待できます。

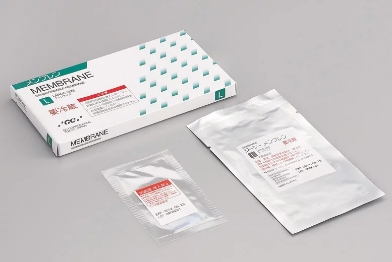

③GTR法

歯垢や歯石を丁寧に取り除き、患部をクリーニングすることで、歯肉や骨は徐々に再生していくのです。骨には自己修復の能力が備わっていますが、ただ待っているだけでは十分な再生が期待できません。

骨の再生速度よりも歯肉の方が速いため、骨が再生すべき領域が歯肉によって埋められてしまうことがあります。

こうした状況を防ぐために用いられるのが「GTR法」です。

この治療法では、骨の再生すべき場所を特殊な膜「メンブレン」で覆い、歯肉の介入を避けつつ骨の再生を促進します。

歯ぐきを審美的に回復「歯肉移植術」

歯周病が進行してしまうと、歯の根元が見えたり、歯が長く感じられることがあります。これは歯周病の菌が歯周組織を傷つけ、歯肉が後退してしまうからです。

歯周病治療で歯肉は改善されることもありますが、進行度によっては残念ながら元の状態に戻りにくいことがあります。

そこで、「歯肉移植術」が役立ちます。この手術では、ご自身の上顎の歯肉を取り出し、患部に移植して歯肉を補います。この治療により下がってしまった歯肉を効果的に回復させることが可能です。歯肉移植術には主に「FGG」「CTG」という術式があり、当院では「CTG」を主に行います。CTGでは歯肉内の「結合組織」のみを移植するので手間はかかりますが、歯茎の色が周囲と馴染み、審美性に優れます。

奥深くの歯石を除去する「歯周外科治療」

歯周病が進行し、歯周ポケットが深くなると、通常の治療器具では届かなくなり、歯石を取り除くことが難しくなります。そんな場合に有効なのが、「歯周外科治療」です。この治療では歯肉を切開し、歯石などを取り除くことが可能です。

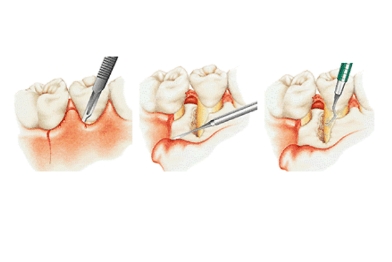

患部を切開して歯石を除去「FOP法」

「FOP法」は、歯肉を切り奥深い部分の歯石を取り除く治療法です。

切った部分にある歯石を目で直接確認できるため、取り残しがほとんどありません。

歯を分割して清掃「ルートセパレーション」

奥歯の根は通常複数に分かれていますが、歯周病が進行し、奥歯の周りの骨が減少すると、歯の根の分かれ目にすき間が生じることがあります。

このすき間に付いた歯石は、通常の方法では取り除くことが難しく、そのまま放置すると歯周病が進行し、最終的には抜歯せざるを得なくなってしまいます。

そのため、「ルートセパレーション」と呼ばれる外科的手術が行われます。

この手術では、歯の根を露出させ歯石を取り除いた後、歯を2〜3に分割し歯の清掃をします。

最後に、分割した歯にかぶせ物をし、見た目や噛み合わせの機能性を回復させます。

生活習慣病を改善し再発防止をしましょう

歯周病の治療は、歯科医院と患者さんが協力して進めていくことが大切です。

歯周病は細菌による感染症であると同時に「生活習慣病」でもあります。歯科医院での治療だけでなく、歯周病を引き起こす生活習慣を改善しなければ再発のリスクが高まります。

そのため、患者さんには歯科医院での定期的なメンテナンスだけでなく、ご自宅でも毎日の歯みがきなどのケアを習慣づけていただく必要があります。

また、歯周病は口腔内だけでなく、他の多くの深刻な疾患とも関連があります。

最近の研究では、心筋梗塞を引き起こした血管で歯周病菌の関連物質が見つかっています。

さらに、以下のような病気との関連も明らかになっています。

・糖尿病

・アルツハイマー病

・脳卒中

・狭心症

・早産

・低体重児出産

歯周病は単なる歯を失うリスクだけでなく、命にもかかわる深刻な病気と考え直す必要があります。

日常的な歯みがきと歯科医院での定期的なメンテナンスを続けることで、そのリスクを軽減することができます。

お口のケアは自分の健康を守るための大切な一環です。

定期的な歯科検診やプロのケアを受けていただき、歯周病を治し、全身の健康を維持しましょう。

初診「個別」相談・セカンドオピニオンへのご案内

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。

どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

- 安城さくらい歯科・矯正歯科

- 〒444-1161

愛知県安城市姫小川町姫西1丁目7番地4「桜井駅」から徒歩9分

- お電話でのご予約・ご相談

- 0566-99-8125

受付時間

平日|9:30〜18:30 土日|9:30〜17:30

※木曜定休日、隔週で水曜・日曜休み、祝日は9:30〜14:30

料金体系

料金体系は料金表をご参照ください。